¿Qué sé yo de Madrid? ¿Qué puedo decir de las gotas de lluvia que golpean la ventana que da al patio del hostal donde me alojo? ¿Cuánto conozco de la persona, batalla u oficio que da nombre a las calles por las que vagabundeo con aires de intuir hacia donde me dirijo? ¿Qué hay detrás de las vidrieras que cohesionan el armazón de los rascacielos en que directivos y trabajadores hacen de cada tarea banal –pecuniaria si acaso– un asunto a vida o muerte? ¿De qué pigmentos se compone el tinte anaranjado que cubre el pelo de una mujer que toma un tren en Chamartín? ¿Qué sé yo de Madrid?

En este nuevo viaje a ninguna parte, en este acto de escapismo que aún procuro sostener –y aún parece que funciona– sobre la vaga excusa de un curso de escritura y edición, me es necesario acudir a Montaigne, aproximarme, ya sea a El Prado o a la Plaza Mayor, con su mirada escéptica, aunque esté condenado a hacerlo desde mi particular castillo ambulante, desconectado de la naturaleza, de su llamada, de sus sonidos y colores esenciales. Acudo a Montaigne y a su lema de vida, a mi ignorancia y sus inevitables contradicciones. Me separo, así, de la soberbia con la que otros lunes he paseado Gran Vía, seguro de la firmeza de los cimientos de los edificios que la flanquean, sacando conclusiones, probablemente precipitadas, de la mera observación del jirón de una media, del recorrido de una lágrima, de la letra de un tango que suena en el metro.

Paseando por el Retiro me doy cuenta de que no sé nada del amor: si después de todo no es más que una mano sobre la otra y un helado en la que queda libre; cuatro piernas avanzando –o retrocediendo– a un mismo ritmo, más bien lánguido. O si son dos rostros que se miran y no se aburren de hacerlo, o que si se aburren lo aceptan con la mejor de las sonrisas, que no es la más amplia ni la más bella, sino la que más tiempo tarda en borrarse. O qué sé yo.

Hablando de realidad virtual con un amigo, cenando en un restaurante que recuerda a Varadero en pleno día del teatro; a escasas manzanas del Apolo, del Español o del de la Latina, comienzo a imaginar las calles vacías, los escaparates cubiertos de polvo, los cines no solo cerrados, sino reconvertidos en comedores sociales. Pienso en aulas en silencio, parques desiertos y en la mayor de todas las ficciones posibles: prostíbulos clausurados. Pienso en cómo vidas de mierda pueden cambiar en segundos con la mera colocación de unas gafas y la adquisición de entornos agradables a precio de saldo. Pero no sé.

No me pregunten si la confusión de lenguas con la que Dios quiso castigar a los hombres por su desmesurada ambición es, efectivamente, un castigo o una generosa donación. No tengo la respuesta, no en medio de este Babel que se expande al norte del Manzanares y en el que la fotografía hace las veces de lenguaje universal. Situado frente al oso y el madroño de Sol, veo pasar a grupos de orientales, italianos, centroeuropeos, anglosajones. En distinto idioma, los guías y profesores los colocan para que puedan ser retratados en idénticas coordenadas. En diferente lengua, aunque a través de una misma red social, le cuentan a sus amigos que están en Madrid echando mano de uno de sus símbolos, como otros hacen con la casa de Lope de Vega, el reloj del Ayuntamiento, el cartel de Schweppes o la entrada del Primark. No me pregunten, tampoco, por el significado de la globalización.

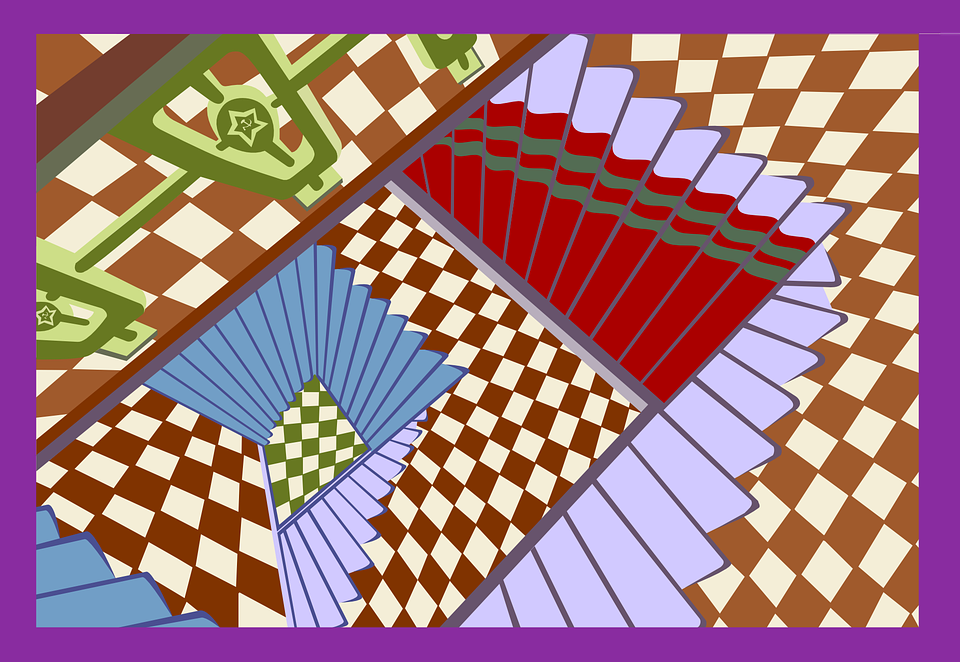

Ni por lo que es cultura o arte, menos aún después de comprobar, en el Palacio de Gaviria, como M.C. Escher, xilógrafo, grabador y dibujante de origen holandés, esquivaba epítetos y etiquetas grandilocuentes mientras jugaba con la geometría y los mecanismos de la percepción dividiendo polígonos en infinitas formas regulares, manipulando los cerrados límites de las dos dimensiones hasta hacernos dudar de la continuidad de la materia, la acción de la gravedad, la oposición entre lo cóncavo y lo convexo. Enfrentado a una de sus obras más famosas, Relatividad, solo me queda aferrarme al techo, pisar con fuerza la pared que tengo bajo los zapatos y mirar al suelo deseando que no se venga abajo pronunciando para ello, a modo de conjuro, el “Que sais-Je” de Montaigne, la única certeza que, un lunes más, me traigo de Madrid.